EVENTS

イベント一覧を見るCOMPANIES

Japan Cloudは

日本企業の生産性向上と

次世代リーダーのキャリア開発を

支援しています

関連会社一覧を見る

JAPAN CLOUD CAREER

最先端のグローバルSaaS

企業で

明日のキャリアパスを描く

日本法人設立初期の立ち上げフェーズにおいて、経営目線でビジネスを主導する次世代リーダーのポジションを目指す方、将来的にチャレンジしたい方は、ぜひJAPAN CLOUD CAREERにご登録ください。

ここでしか得られない

成長機会を

JAPAN CLOUD CAREERはあなたのご経歴をあらかじめご登録いただくことで、キャリアの相談や活躍の可能性のある関連会社のポジション紹介を受けることができるサービスです。 どのような会社があるのか、また、どの会社がご自身のキャリア・ポジションにフィットするのかわからない方もカジュアルにご相談いただけます。

ABOUT USJapan Cloudについて

Japan Cloudは、世界中から優れたSaaS企業を発掘し、中長期的な視点で共同経営を行い、日本企業の生産性向上と新しいキャリアパスの提供に貢献することを目指しています。

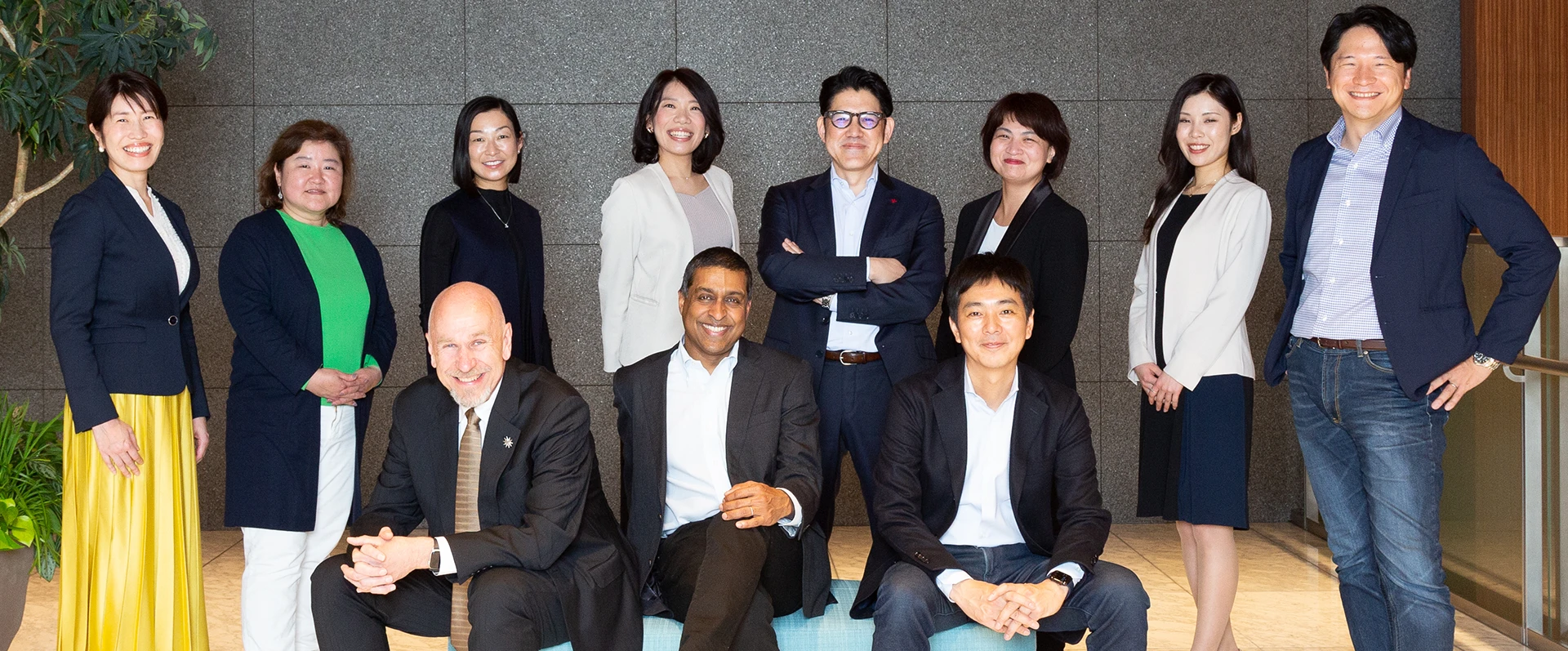

TEAMさらなるテクノロジーを

日本に

人と仕組みで企業の

競争力に貢献する

Japan Cloudの創業者らは、セールスフォース、コンカー、マルケトなどの日本進出に関わってきました。国内外のプロフェッショナルネットワークを駆使して、可能性あるテクノロジーや日本市場に必要な製品を提供している有力企業の情報を収集、毎年数社の日本事業立ち上げを実現しています。さらに、共同経営パートナーとして中長期的な視点で経営に関わり、マネジメント層へのコーチングの他、事業立ち上げから拡大フェーズまでのGo-to-Market、人事・採用、ブランディング、セールスイネーブルメントなど日本市場展開に必要な体制を各エキスパートが支援します。

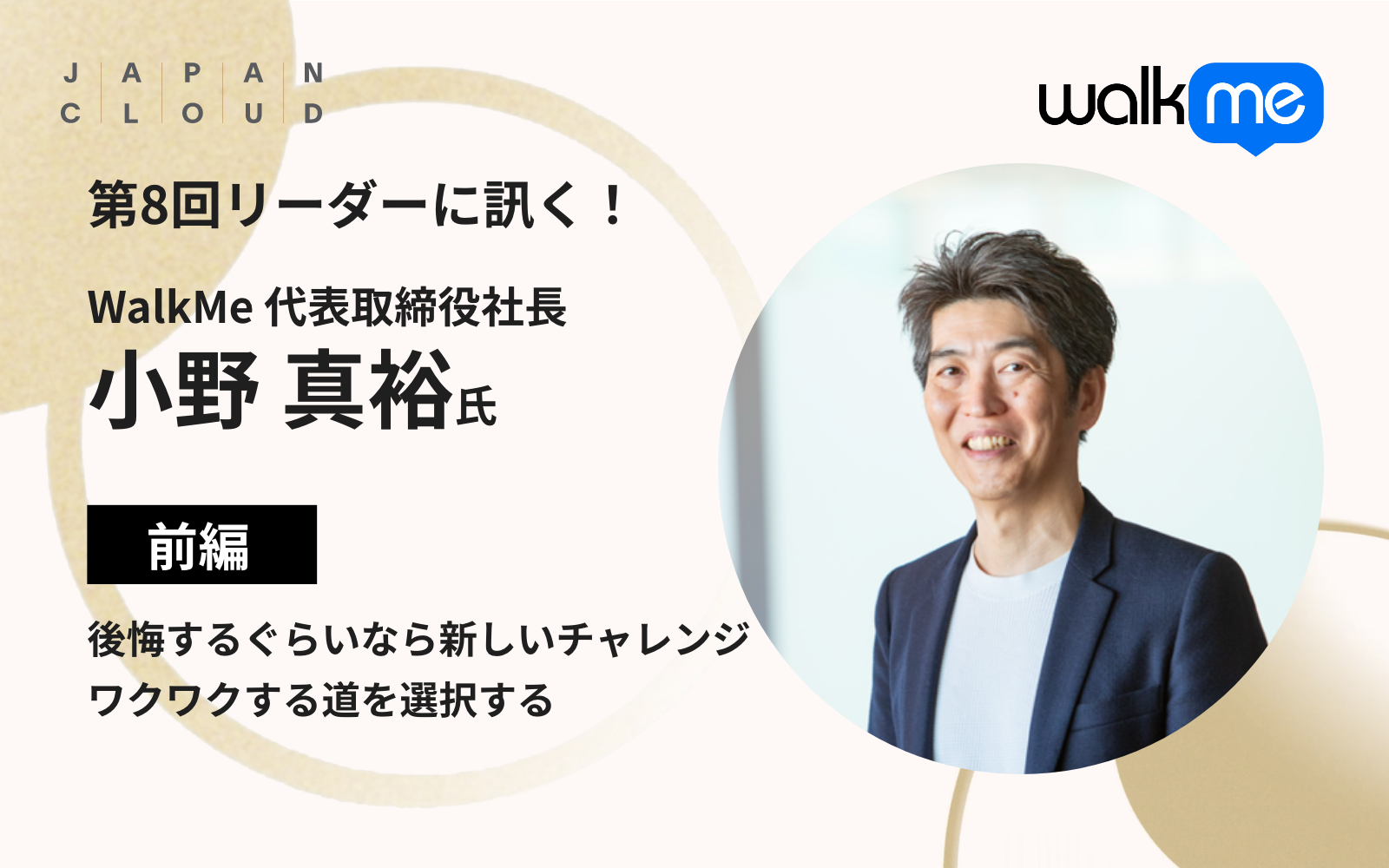

BLOG最新情報やお役立ちコンテンツを発信しています。

JAPAN CLOUD公式SNSをフォローして

最新情報を受け取る

NEWSLETTERニュースレターに登録する

ニュースレターにご登録いただくと、最新の採用情報やキャリア説明会を定期的にメールでご案内します。

またキャリア情報以外にも、勉強会やイベントなどの情報を含め、海外のITトレンドやキーマンとのインタビュー記事など豊富なコンテンツをお届けします。