EVENTS

Japan Cloudが開催、登壇するイベントなどをご紹介します。

-

採用セミナー

採用セミナーJAPAN CLOUD キャリア説明会|Lunch Time

詳細を見る -

採用セミナー

採用セミナーJAPAN CLOUD キャリア説明会|After 6

詳細を見る -

採用セミナー

採用セミナー外資系SaaS立ち上げ企業の働き方【給与編】

詳細を見る -

採用セミナー

採用セミナーJAPAN CLOUD キャリア説明会|After 6

詳細を見る -

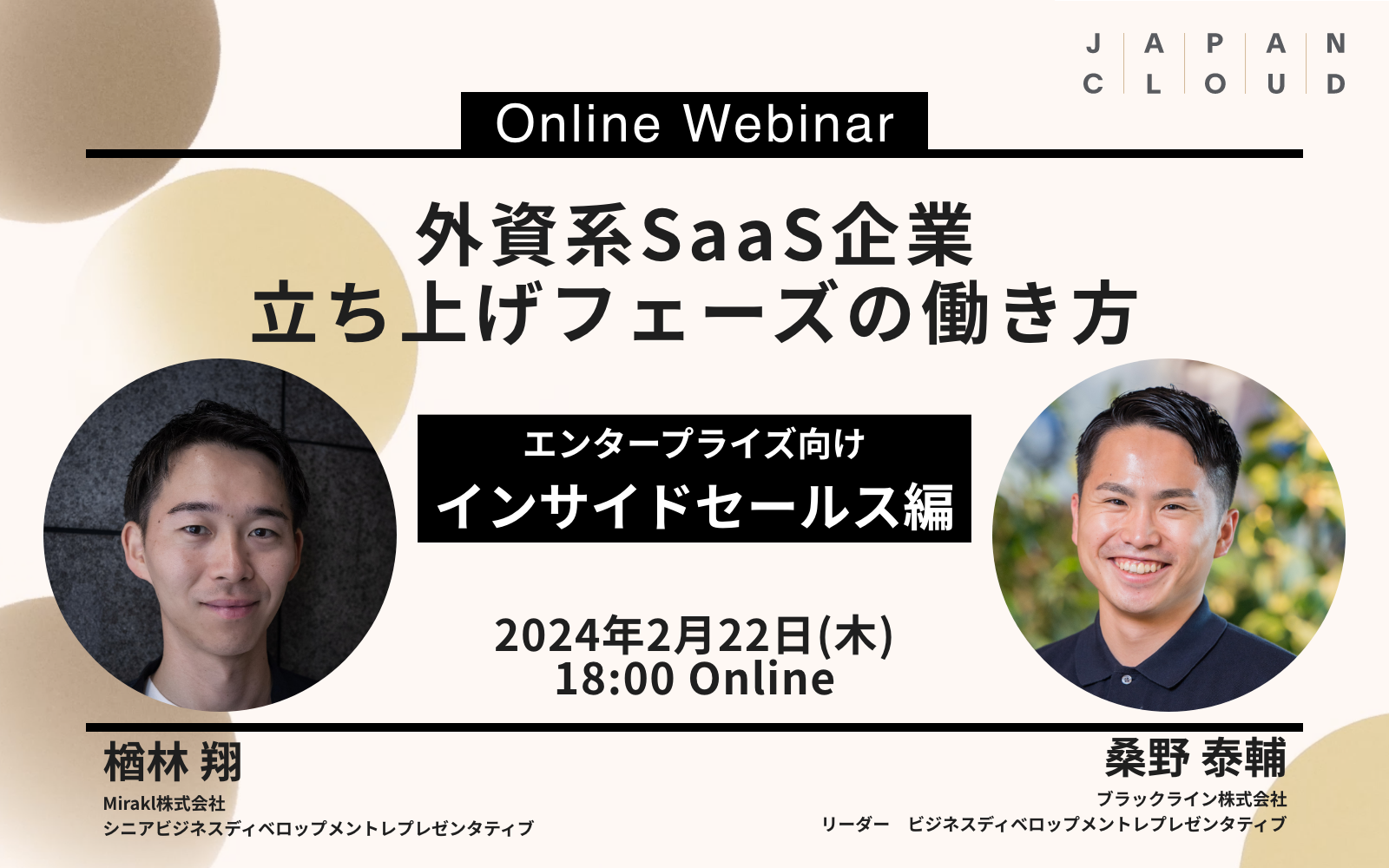

採用セミナー

採用セミナー外資系SaaS企業 立ち上げフェーズの働き方【エンタープライズ向け インサイドセールス編】

詳細を見る -

採用セミナー

採用セミナーJAPAN CLOUD キャリア説明会|After 6

詳細を見る -

採用セミナー

採用セミナーJAPAN CLOUD キャリア説明会|Lunch Time

詳細を見る -

採用セミナー

採用セミナーJAPAN CLOUD キャリア説明会|After 6

詳細を見る -

採用セミナー

採用セミナーJAPAN CLOUD キャリア説明会|After 6

詳細を見る -

採用セミナー

採用セミナーKong Japan 採用セミナー

詳細を見る -

採用セミナー

採用セミナーJAPAN CLOUD キャリア説明会|Lunch Time

詳細を見る -

採用セミナー

採用セミナー外資系SaaS企業 立ち上げフェーズの働き方【マーケティング編】

詳細を見る -

採用セミナー

採用セミナーJAPAN CLOUD キャリア説明会|Lunch Time

詳細を見る -

採用セミナー

採用セミナーJAPAN CLOUD キャリア説明会|After 6

詳細を見る -

採用セミナー

採用セミナーJAPAN CLOUD キャリア説明会|Lunch Time

詳細を見る -

採用セミナー

採用セミナーJAPAN CLOUD キャリア説明会|After 6

詳細を見る -

オンラインセミナー

オンラインセミナー【募集中】TECH+セミナー Marketing Days – 専門家とベンダーの対話 ~トップマーケターが語り合う BtoBマーケティング最前線~

詳細を見る -

採用セミナー

採用セミナーJAPAN CLOUD キャリア説明会|Lunch Time

詳細を見る -

オンラインセミナー

オンラインセミナー【募集中】NIKKEIリスキリング主催Webiner”THE MODEL福田康隆氏に聞く 外資流実践リスキリング道”

詳細を見る -

オンラインセミナー

オンラインセミナーMarketing BASARA『Marketing BASARA #2 急成長を実現する「Go to Market戦略」のリアル』 | NewsPicks Stage.

詳細を見る

過去のイベント内容をご紹介

イベントレポートはこちらJAPAN CLOUD公式SNSをフォローして

最新情報を受け取る

NEWSLETTERニュースレターに登録する

ニュースレターにご登録いただくと、最新の採用情報やキャリア説明会を定期的にメールでご案内します。

またキャリア情報以外にも、勉強会やイベントなどの情報を含め、海外のITトレンドやキーマンとのインタビュー記事など豊富なコンテンツをお届けします。